法國埃克蘭山區最崇高的山屋及滑雪道

文字:Sergei Poljak

簡介

我的女友自從18歲時第一次造訪拉格拉沃鎮(La Grave),就一直夢想著住在艾格勒山屋(Refuge d’Aigle)。艾格勒山屋被認為是阿爾卑斯山最美麗的山屋之一(如果不是 唯一的話)。不過,它也因總是難以抵達而聞名,冬季裡特別遙不可及。我原本對艾格勒山屋沒有太多想法,我在拉格拉沃度過的最初兩個季節,剛好是歷史性乾燥的季節;在我印象中,第一年它可能甚至根本沒有開放。

但隨著10月和11月的濕雪開始覆蓋冰川,今年顯然不太一樣。因此,我們鬆散地約定在冬天找個日子來這裡過夜。艾格勒的冒險故事就此開始了。

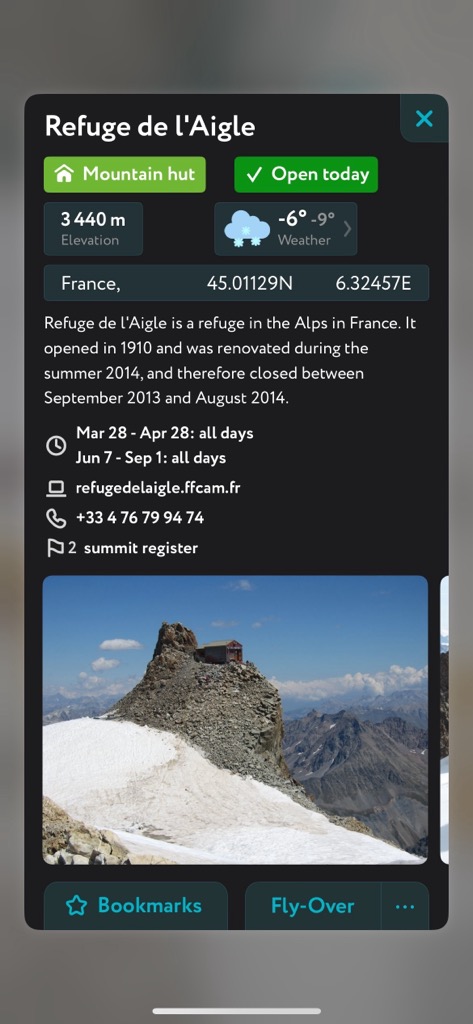

艾格勒的法語原意是老鷹。這座老鷹山屋坐落在海拔3,450公尺(11,319英尺)的山脊上,分隔著霍姆冰川(L'Homme Glacier)和塔布歇特冰川(Tabuchet Glacier)。圍繞著山屋的,是一群埃克蘭山脈(Écrins)家族巨頭的圓桌會議:加斯帕峰(Pic Gaspard)、邁耶東峰(Meije Orientale)、神之手指峰(Doigt de Dieu)和邁耶大山(Grand Pic de La Meije),他們威嚴且冷峻地聳立著。

艾格勒主要在夏季提供服務,接待不同路線的登山者,例如造訪傳奇的邁耶大山、邁耶東峰的人們。登山者通常從岬角山屋(Refuge du Promontoire)出發登頂邁耶大山,下山時到艾格勒過夜。不過,4月時它也會短暫開放幾週(今年只開放了18天),對追求阿爾卑斯最壯觀滑雪道的滑雪者來說,它是個避風港。前往山屋本身就是一個體力挑戰,除了需要從維拉爾達雷訥鎮(Villar d’Arêne)開始攀登1900公尺(6234英尺),如何找到合適的攀登條件也是一項挑戰。

我們希望沿著塔布歇特冰川(Tabuchet Glacier)攀登,這條冰川目前正以驚人的姿態,懸掛在傳奇的滑雪小鎮拉格雷夫上方。選擇它是因為我們不想走瑟黑杜薩翁(Serret du Savon)這條較不費力、通往艾格勒的常用路線。過去兩個冬天溫暖乾燥,接下來的夏天也只會更加溫暖乾燥。邁耶冰川(Glacier de la Meije)神秘兮兮又棘手地向低海拔推進,結冰面上沒有新的降雪,導致山底光滑的岩石都暴露出來了。瑟黑 這條路線不時有落石,且已經成為一條需要手腳並用的混合攀登路線;相較之下,塔布歇特這條路線雖然比較長,但技術門檻較低,我們希望能完成它。

冬季的來臨

2023-24年,埃克蘭山區的冬季見證了氣候變遷的新時代。一方面,這座山脈遭受了一系列風暴襲擊,這些風暴比往年的風暴季還早,把驚人的積雪送到了高海拔地區。位於2900公尺的好石冰川(Glacier de Bonnepierre)在12月中旬已經累積了3公尺(10英尺)的積雪,打破歷史紀錄。隨著滑雪季的來臨,您可以感覺到拉格拉沃鬆了一口氣,充滿著期待的氛圍。

同時,另一方面,歐洲持續受到高溫的困擾。儘管高海拔的積雪異常豐厚,但低海拔在冬季的大部分日子裡都難以維持積雪。12月中旬的風暴帶來了破記錄的早期積雪深度,隨後是一波暖流,突然干擾了拉格拉沃開放的條件。無獨有偶,一月上旬出現了幾天鬆軟的厚雪,但隨後一個突如其來的暖潮,又將雪面變為冰面。

這樣的趨勢持續了整個季節:我們有史詩般的降雪和鬆雪日,但隨後而來的是暖流和糟糕的雪況。這樣的不穩定性,也使我們不容易找到合適的條件,展開較長、較廣的滑雪之旅。想在風暴之後預測幾個小時的天氣,就像在1000公尺處抱著弓箭狩獵瞪羚般,難上加難。不幸的是,這個情況反覆出現,一直持續到四月。

另一方面,一個新機會開始出現。自2017-2018年以來,霍姆冰川首次適合滑雪。過去兩年的乾旱和冰融,導致曾經聲名遠播的的霍姆冰川,在夏季裡退縮成破裂崩落的冰塊和冰柱,但2024年,冰川終於重生。每一次的風暴循環,都進一步填補了冰隙,到了三月,霍姆看起來終於不像恐怖的昆布冰瀑(Khumbu Ice Fall)了,更像一個典型的健康冰川。彷彿,或許您知道的,阿爾卑斯的冰川上曾經也有著軟綿綿白雪的時刻?

人們也越來越清楚地意識到,霍姆冰川是神秘滑雪線的一部分。聲名狼藉的拉格拉沃開拓者貝勒.朗(Pelle Lang)簡單地告訴我們,這是「他的十大下降路線」之一。對我個人而言,聽到這句話就夠了。當某條路線進入貝勒的名單前十,它可能也應該進入咱們的名單前十。

選擇日期

受維護工程影響,艾格勒山屋沒有照計劃在3月28日開放,而是延遲到4月10日,進一步縮短了我們可進入的日期。無論如何,這都是最好的,因為拉格拉沃的纜車在3月底到4月初連續停駛了八天。我懷疑有誰能夠抵達山屋。

儘管如此,我們知道路況還不錯,因為我們在埃克蘭滑雪旅行了好幾次,也和當地嚮導聊天。聽起來,主要路線上的冰隙相對疑慮較小,因為它們已被四五公尺的厚實白雪覆蓋。

我們一開始選擇了4月11日星期四入住。與本季的趨勢一致,又出現另外一個非常短暫的好天氣空檔。再一次降雪後,路況良好,但暖流迅速來臨。考量到星期五也就是我們下滑的那天,氣溫可能是攝氏7℃,加上不穩定的積雪和高海拔持續的風壓,我們暫時放棄了。

我很滿意我們的決定。儘管我們後來發現,就算週六和週日的氣溫在3100公尺處達到了 11 度,那個週末至少有十幾個隊伍完成了霍姆冰川;我相信他們都是從瑟黑杜薩翁而不是塔布歇特冰川攀登的。

我們呢,我們在夏季氣溫較低的薩瓦省(Savoie)游泳和騎自行車。整個歐洲的氣溫記錄都被打破了;奧地利因斯布魯克(Innsbruck)在4月13日就打破了單月氣溫記錄,遠早於前幾年的記錄。

我們回來後,天氣改變了,氣溫顯著下降。我們把日期定在4月19日星期五。有一波氣象變化即將抵達,但我們有一個早晨的好天氣空檔,星期六看起來也很適合下滑。

攀登

星期五很冷,我說服我們以冷颼颼的氣溫作為藉口,稍微晚一點出發。畢竟在黑暗中穿越森林和碎石地,還要面對狼群的注視,心理壓力太大了。因此,我們預定早上6點出發;這不是一個正統的高山健行出發時間,更像是俗稱的「黎明的屁股縫」(the ass crack of dawn)。儘管如此,山脈和即將迎來的鬧鐘在我們夢中揮之不去,我們都睡得不太好。

早晨,我們起床,吃了一頓豐盛的早餐,並在6點15分左右穿著雪靴出門。對於一對夜貓子來說,還可以接受。

與過去幾年的故事一樣,前三百公尺左右都是健行。我們從維拉爾達雷訥出發,沿著GR-50到達拉格拉沃和 維拉之間的山頂,然後左轉進入落葉松樹林。當我們終於走出森林、穿過碎石路、踩上第一片雪時,看起來這仍然是一場健行。雪況嘛,它們因為上週末的炎熱而變成了馬鈴薯泥,現在又凍得像冰川一樣硬。

就這樣,我們裝上冰爪,攀登至少1,300公尺(4,265 英尺)的高度。它太陡了,無法好好走,但對於腳趾點來說又不夠陡,所以我們儘量繞道而行。現在我明白為什麼人們稱這步伐為法國技術(the French Technique)了。

這條路線穿過一座小山脊,繼續筆直前往塔布歇特。越過山脊後,您將緊貼左側的岩石,攀登冰川側面的溝壑。這個方式簡單粗暴,您會上升地很快。這也可以是一場令人愉悅的滑雪板爬坡;精確地完成陡峭、有節奏的踢步爬坡。可惜,對我們來說,沒這麼美好。長時間在陡峭、冰冷的地形上踢步行走,令人既煩躁又緊張。

終於,雪塊上開始覆蓋一層薄薄的粉狀雪。在冰川起點附近(大約2,800 公尺處),我們嘗試換穿滑雪板上升,但新雪太鬆軟,雪塊又太滑。我們來來回回換了幾次系統,嘗試以滑雪板爬升但無效,即使穿上冰爪也一樣。安娜滑雪板底部的雪皮還出現了嚴重的剝落,其中一塊完全爆了,另一塊也快不行了。連滑雪束帶都無法固定它們;只能使用一綑綑攀岩膠帶把它們貼牢,希望能撐到山頂。

當我們終於抵達冰川起點上方、能用滑雪板爬升的雪面時,顯然,好天氣空檔關閉的速度比我們預期還要早。整個早上都在成形的烏雲開始下降了。風刮起來,捲起小龍捲風,旋轉著。除了空氣流動的轟鳴聲之外,我們幾乎聽不到任何聲音了。

我們抵達3200公尺左右時,開始下雪了,能見度已經低迷了一陣子。現在,我們正處在一個幻象的世界。大型裂隙系統出現在我們右側的塔布歇特冰川上;正如我說過的,必須隨時緊貼著岩石。幸好,透過 PeakVisor app的地圖指示,我們幾乎不可能迷失方向。這個時代的GPS技術真討人喜歡。

經過7.5小時和1900 公尺的爬坡、雪皮脫落、時間流逝、永不停歇的風和愈積愈厚的霧淞,我們越靠近山屋,挫敗感就越來越高。呃,至少在PeakVisor告訴我們其實已經抵達山屋前。因為只有站在山屋旁邊,你才能看到它。

艾格勒山屋

艾格勒山屋矗立在霍姆冰川和塔布歇特冰川之間一塊岩石的尖頂上。第二天雲層散去時,我們終於看清楚它,我心想:「它的確像是一隻老鷹在巢中,俯瞰它的王國。」

我們前一天晚上確認時,山屋已經被訂滿了;但這天我們走進去,發現空無一人。守衛向我們打招呼,提到我們將獨佔整棟山屋。其他人都臨時退出了。

暖氣壞了;太陽能電池板顯然接收不到足夠的陽光,以控制恆溫器。室外溫度徘徊在-10至-15℃之間,山屋內部維持2、3℃的濕濕冷冷。我們只剩水瓶沒結冰,其他東西都結冰了。在山屋內,你的呼吸尤其明顯。接下來 20 個小時,半永久性的蒸氣雲一直飄在我們面前。

對安娜和我來說,最好直接上床睡覺,往身上蓋愈多保暖物愈好。即便如此,我們還是花了好幾個小時才趕走深入骨髓的寒意。前往洗手間的任務尤其令人髮指,必須到戶外去,冒著風雪,把鱒魚丟進冰冷的隔間裡。就某種意義上來說,我們終於從風暴中逃離,但我們還沒從怒吼的風聲中逃脫。在山屋裡,這聽起來就像天氣之神在我們頭頂甩著一塊巨大的毯子。這股狂風一直持續到我們離開的那天,甚至當我們終於回到拉格拉沃,仍然可以看到塔布歇特冰川上的白雪在旋轉。

晚餐在傍晚六點左右供應。我們很餓,餐點很美味。沒有什麼比海拔在3,450公尺的高度享用烘烤義大利麵更幸福了。守衛們陪我們聊天並推演了第二天的下降路線。我們談到了艾格勒山屋的未來。或許有一天,冰川和永久凍土會融化,足以讓山屋倒塌。「不過別擔心,」一位守衛說:「那還有一段時間。」

最後,安娜和我不得不結束這一天。我們的腳太冷了,無法繼續坐在桌子旁。我們用一堆毯子保護睡覺的地方,並跑最後一趟廁所以免半夜必須起床,接著,就讓不知疲倦的颼颼風聲催眠入睡。

安娜的睡眠斷斷續續。事實證明,在海拔3,450公尺睡覺相當困難。她半夜醒來,大口喘氣。我記得很多年前搬到美國科羅拉多州後的第一天,同樣的事情也發生在我身上。至於我自己,我相信我爬起來兩次,在狂風大雪中上廁所。噓,這個秘密只告訴你,別說出去:我可能沒成功穿過深及膝蓋的積雪到達廁所,反而為霍姆冰川貢獻了一點冰塊。但除此之外,我睡得出奇香甜。沒有什麼比獨佔山屋、不必聽其他繩索技術夥伴此起彼落的鼾聲更好睡了。

霍姆冰川

7點鐘的早餐叫醒了我們,我們發現50公分左右的積雪堵住了前往廁所的通道。我們吃了麵包、黃油和果醬,試圖用咖啡取暖,然後開始鏟雪(其實是安娜在鏟雪)。

大約8:30,終於撥雲見日,一座座雄偉高峰圍成的圓形劇場出現在眼前。這是我第一次能夠看到這些山,或者說是自我們到達山屋以來,第一次能看到任何東西。霍姆冰川像電梯井一樣下降,點綴著藍寶石色般的破碎冰塊和冰柱。我曾經無數次仰望邁耶大山,但這次感覺像是第一次。我感覺自己像一個邁耶的新手。

我們環顧四周,隨即意識到我們必須找到從這座巨山下降的路線。風在咆哮,冰川時不時消失在紛飛的白雪中。我明白到老鷹山屋不僅俯瞰它的王國,還積極尋找獵物。

我們穿上滑雪板(或者用膠帶固定它們,對安娜來說),告別了我們寒冷的山屋。我們的新避難所——廣闊的戶外——甚至更加寒冷。風幾乎把我們吹倒了。我們沿著山脊繼續往前走,到達塔布歇特和霍姆冰川的交會處。幾分鐘前,我們在小屋裡仔細檢視過PeakVisor,與守衛交談,並偵查了這條路線。然而,風太大了,凸出的雪坡彷彿跌入深淵裡。在雪花裡,我幾乎什麼也看不見,但這就像在冰上滑雪一樣。感覺像是所有的雪都飛在空中,唯一看得見的形狀是鋸齒狀的冰塔。好吧,我很確定我們必須在這個和那個之間滑雪,然後我們就到了冰川上......

唉,這似乎太冒險了。而且,我們的臉和腳都快凍傷了。離開山屋已經半小時了,風吹得很厲害。我們轉身返回山屋。

回到稍微溫暖一點的山屋,我們坐下來試著幫腳除霜,想著我們是否能下山。如果雪況惡劣,塔布歇特的風會更大,所以我們不想從昨天攀登的路撤退。守衛建議我們進入小屋正下方的入口。大約一個小時後,我們的腳和臉恢復了感覺,令我們驚訝的是,風甚至似乎停了一點,儘管這可能是幻覺。我們加緊腳步,開始往下走。

我們拿出冰斧,安娜踢落了風暴中堆積起來一塊小積雪邊緣。然後我們就滑雪上路了。雪況很糟,但當我們開始滑入霍姆冰川時,風終於不那麼猛烈了。

在風勢減弱的情況下,我們環顧四周,觀察新發現的環境。這裡有很多冰塔,但也有很多通道。來到這裡真是太瘋狂了,每次我開車沿著洛塔雷山坳(Col du Lautaret)回家時,都會望見這個地方。從道路上看它很野蠻,走進來看它,也確實很野蠻。

一切都是白色的,沒有任何路跡可循。我們沿著阻力最小的路徑前進,也就是...一直向前並往下。新雪和風吹過冰川的側面,在這裡聚集成厚厚的風板。雖然有一點雪崩的危險,但它極大地改善了滑雪的體驗。看來這塊新風板蓋住了一條冰隙,安娜滑過去時立即打開了冰隙。幸運的是,當你滑雪下降時,很難摔倒......

我輕輕地下滑到下一個凸面,在那裡,我們穿過一些搖搖欲墜的冰塔下方,往下滑到右側,然後再回到左側。守衛們曾向我們保證,最危險的冰塔剛剛在前幾天倒塌了。確實如此,接下來的500公尺就是一片混亂的冰塊,有的清晰可見,有的隱藏在新雪之下。我們不花太多篇幅描述細節,但這裡的路線不是那麼明顯,而且肯定有一些錯誤的轉彎和繞行。

路線的下一部分包括離開霍姆冰川,進入一系列滑道,進入洛塔雷冰川(Glacier du Lautaret)的底部,最終並通往阿芒德冰川(Glacier d'Armande)遺跡。在良好的雪況下(一年之中,玉米雪可能出現在這個時節),這裡是打開雪道並享受頂級樂趣的地方。唉,但我們的雪況有點不盡人意。天氣太冷了,雪只稍微變形了一點。

接著,我們滑過冰面、鵝卵石、樹枝,一直往下滑到羅曼什河(Romanche River)的上游。接著,我們步行跨越河流上的梯橋。一些山羚散佈在我們面前的山坡上。我們將滑雪板背在身上,看了最後一眼山巒和我們的路線。然後,我們回到皮耶杜科爾(Pied du Col),我的車停在那裡。

結語

夥伴們,這就是艾格勒的冒險故事。這絕對是一種B級的樂趣;我們會以微笑的眼神回憶它,但當時確實有點壓力。這座山屋以及附近兩條主要滑雪路線,霍姆冰川和塔布歇特冰川,是阿爾卑斯山中最棒的路線之一。我們沒能在它被軟綿綿的蓬鬆白雪覆蓋時造訪它,但至少,我們見證了它被雪填滿的模樣。這景觀已經越來越罕見了。說不定您的運氣會好一點。

最後,我想引用已故偉大哲學家約翰.杜威(John Dewey)的一些話,來激勵您:

在某個夜晚,距離約翰.杜威90歲生日還有幾個月,他正在和一些晚宴嘉賓討論文化趨勢。突然,一位年輕的醫學博士脫口而出他對哲學的評價。 「這樣子高談闊論有什麼好處?」他問:「它能夠帶來什麼?」

這位偉大的哲學家靜靜地坐回椅子裡,微笑著欣賞年輕人的坦率。 「您想知道這一切有什麼好處,」他說:「它的好處是,您能夠爬山。」

「爬山!」年輕人附和,不為所動。「那爬山能帶來什麼呢?」

「您會看到還有其他的山要爬,」他回答: 「您下山後,繼續爬下一座山,然後看到還有其他山要爬。」接著,他輕輕地將手放在年輕人的膝蓋上,說:「當您不再有興趣爬山去看看其他的山峰時,生命就結束了。」

— 《進步》雜誌(麥迪遜,1952年7月)